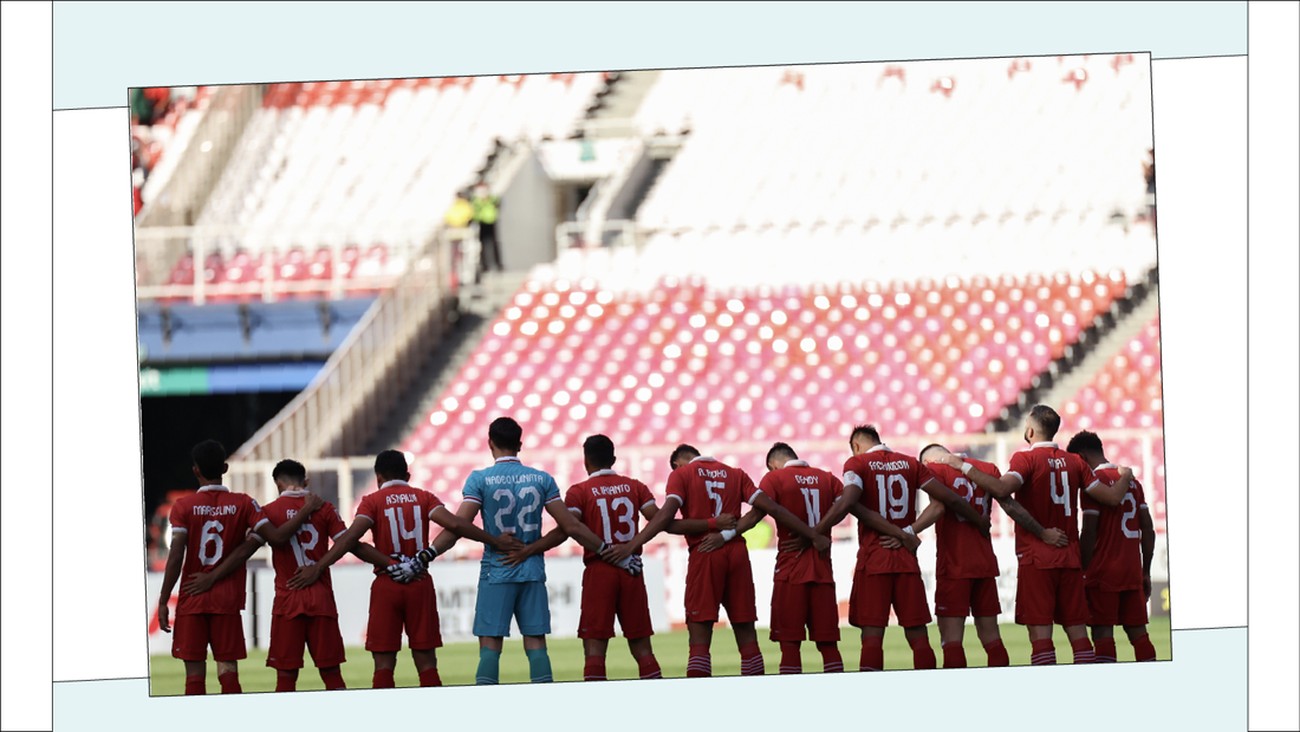

Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam di babak semifinal AFF 2022. Secara otomatis, selain gagal memenuhi target juara yang dipatok oleh pengurus federasi periode ini, hasil barusan menjadi kali ke-14 berturut-turut Indonesia pulang dengan tangan hampa dari "turnamen tarkam" se-antero ASEAN, dan satu-satunya hal yang bisa kita banggakan hanyalah: 6 kali koleksi runner-up AFF Cup, lengkap dengan puluhan trofi "juara cuap-cuap patriotik soal kiprah Timnas di media sosial".

Sementara lain, pendukung militan Garuda yang-memang-sudah terbiasa dengan sajian beraroma kekalahan, lagi-lagi wajib menyantap hidangan pahit sambil meromantisasi siklus abadi tiap kita menerima kegagalan. Seperti melontarkan kalimat-kalimat klise berbunyi, "Kalian sudah juara di hati kami." Atau, yang sedikit bernada sok bijak, "Mari belajar dari kegagalan." Hingga, satu kalimat hafalan dari pemangku jawatan tiap kita kalah, "Jangan salahkan satu pihak. Mari perbaiki sepak bola Indonesia bersama!" dengan satu punchline susulan yang teramat kuno, "Percaya pada proses!"

Secara garis besar, itulah pencapaian utama yang terus menerus kita tuai setiap Timnas Sepak Bola Indonesia mengikuti turnamen antarnegara. Bak menu santap harian, hasil yang sejatinya tidak memuaskan dan pahit di lidah ini merangkak menjadi santapan utama berkualitas rendah, yang wajib dilahap pendukung Garuda ketika haus dan lapar akan prestasi Timnas Indonesia. Dan ironisnya, lambat laun, hasil minor seperti ini tampak menjadi hal yang normal, dan seperti tidak membuat kita belajar ketika hendak menyambut turnamen berikutnya.

Akan tetapi, sebagai individu kecil dalam gelombang besar pendukung sepak bola Indonesia, terkadang saya mencoba mencerna sejumlah pertanyaan ketika Timnas berujung prihatin di suatu kompetisi. "Haruskah kita bersyukur pada makanan yang tidak enak? Ya, mau tidak mau. Sebab tiada hal yang tidak bisa kita syukuri. Ah, tapi...kenapa kita harus puas bersyukur atas hidangan tidak enak, sementara membayangkan bersyukur pada hidangan super lezat itu pasti jauh lebih nikmat?"

Usaha yang Setengah-setengah Tidak Akan Membawa Kita Ke Mana-mana

Sepak bola di Indonesia berkembang bak sebuah agama, yang nilai dan pakemnya wajib ditunaikan dengan baik dan benar. Jadi, tidaklah mengherankan jika fanatisme yang melingkupi sepak bola mengalir dengan deras-meskipun para pelakunya terkadang fokus pada urusan perut, ketimbang esensialisme sepak bola itu sendiri.

Hal-hal yang dipaparkan barusan bukanlah tanpa alasan. Sebab jika kita mengukur-ukur gairah sepak bola di seluruh negeri, dalam waktu sekejap, kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa ini memang gila bola, dengan kadar kecintaan kepada masing-masing klub lokal yang cukup tinggi. Di samping itu, pihak-pihak yang memiliki kuasa di negeri ini pun tidak mau kalah dalam mencampuri keberlangsungan si kulit bundar dengan cara mereka sendiri.

Makanya, di antara gelombang besar pecinta sepak bola di Indonesia, Timnas Garuda terus diharapkan dapat mencapai prestasi terbaik. Hanya saja, fanatisme dan dukungan super besar dari orang Indonesia terhadap Timnas sepak bola selama ini belum cukup membuahkan hasil manis. Pada kiprahnya, Timnas Indonesia: nirprestasi.

Untuk itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku federasi telah mencoba banyak daya upaya dalam memajukan prestasi. Mulai dari mengandalkan jasa pelatih asing kaliber piala dunia; membuat proyek pelatihan tersentral ke luar negeri, misalnya proyek PSSI Primavera dan Baretti, program SAD Uruguay, hingga Garuda Select; juga melakukan naturalisasi. Walau demikian, pangkal terbarunya justru kembali berujung ironis, karena sederet upaya yang disebutkan itu belum cukup membuat Indonesia juara-bahkan di tingkat ASEAN.

Balada Ramuan Ginseng, Sayur Mayur Ekspor, dan Lauk Instan dari Negeri Seberang

Dalam perjalanan, Timnas Indonesia telah mempraktikkan banyak cara untuk memboyong trofi perdana kepada publik yang sangat kelaparan. Termasuk, pada gelaran AFF yang baru saja berlangsung. Jika kita ibaratkan sebagai suatu hidangan, Timnas terkini bisa disebut memiliki beberapa elemen penting yang menggugah selera, dan kuat berpotensi dalam persaingan menu-menu terbaik di Asia atau Dunia.

Maksud saya, jika menengok dapur Timnas, saat ini Tim Garuda dipimpin oleh Chef dengan pengalaman mentereng, bernama Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Sebagaimana kita tahu, gebrakannya bersama Korsel di Piala Dunia 2018; sanggup mengalahkan Jerman dan lolos ke babak selanjutnya, sudah membuat kita percaya diri bahwa timnas kesayangan di bawah kendali orang yang bervisi.

Kemudian, kita juga diperkuat oleh komponen hijau berkualitas, yaitu tunas-tunas sayur mayur lokal andalan yang sedang mencoba peruntungan di negeri orang. Seperti, Egi MV dan Witan S. yang bermain di Eropa, atau Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam, yang sedang belajar di Timur Asia. Di samping memiliki chef dan komponen sayur-mayur berkualitas ekspor, timnas saat ini juga kembali diperkuat lauk utama berupa makanan fast food populer yang diimpor dari negeri seberang, alias pemain-pemain naturalisasi.

Melihat materi-materi tersebut, ditambah segudang pelajaran dari banyak kekalahan yang telah lalu, kiprah Timnas di AFF kemarin diharapkan mampu mencapai klimaks, dan keluar sebagai juara untuk pertama dalam sejarah. Kendati demikian, rangkaian hasil buruk sebelumnya belum juga usai. Parahnya, boro-boro mencapai gelar juara, Timnas bahkan gagal melaju ke laga puncak karena tumpul di hadapan Vietnam, pada laga babak semifinal.

Faktanya, kepercayaan diri timnas kita yang telah bermodalkan racikan beraroma ginseng dari tangan Shin Tae-yong, disegarkan sayuran lokal berkualitas ekspor, dan dibekali lauk penggoda mata dari negeri seberang, belum cukup mendapuk Indonesia sebagai raja di Asia Tenggara, untuk pertama kali sejak 27 tahun lamanya mencoba bersaing.

Kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita berpasrah dengan sebatas menjadi negara konsumen bola terbesar di dunia, dan bukan negara yang sepak bolanya disegani? Kalau kita masih mau mencoba menjadi yang terbaik, lantas racikan seperti apa yang bisa mewujudkan mimpi kita? Eh, jangan-jangan, racikannya sudah benar, cuma ada satu komponen mendasar yang terlupakan?

Nasi adalah Fondasi

Setiap orang Indonesia punya satu pemahaman mendasar yang universal. "Nasi, adalah fondasi." Begitulah tabiat kita terhadap karbohidrat. Pada dasarnya, tidak peduli seberapa tebal kandungan gizi di sebuah lauk, selama tidak ada nasi di piring yang sama, maka hidangan tersebut tidak akan menjadi sempurna. Lebih kolotnya lagi, mayoritas orang Indonesia meyakini: jika belum melahap nasi di satu hari-sekalipun sudah membabat roti, pizza, pasta, atau steak dengan kentang-maka berarti seseorang belum makan.

Dalam pembahasan ini, Timnas yang telah lebih dulu diibaratkan sebagai menu racikan terbaik kita, yakni dipimpin chef asing kualitas bintang lima, dipenuhi sayur-mayur sehat, dan dilengkapi nutrisi impor, tampaknya melewatkan sakralnya peran nasi di dalam tim. Oleh karena itu, jika ke depannya kita mau Timnas Indonesia mendulang prestasi, makan peran nasi di sini harus amat diperhatikan.

Ya, memang bisa dikatakan, sebenarnya racikan yang di-set up STY telah menggunakan nasi. Namun, rasa-rasanya, kualitas nasi di dalam Timnas bukanlah yang terbaik sebagaimana komponen lainnya. Jika dibedah lagi, nasi di sini bisa dilihat sebagai kualitas yang terbentuk dalam diri para pemain, yang didapatkan melalui kompetisi yang berkualitas tinggi.

Jadi, mesin penanak merupakan kompetisi domestik yang menaungi para pesepakbola, sementara sang penanak nasi adalah peran federasi dalam memadu-padankan komponen-komponen yang berkaitan dengan nasi; mulai dari memperhatikan bibit-bibit padi alias pembinaan usia muda, mengelola level produsen beras secara berkala atau memastikan level-level kompetisi di negeri ini berjalan baik, menjaga kualitas dan profesionalisme perangkat pertandingan, hingga berkompromi dengan baik bersama "chef" dalam menentukan takaran air saat menanak nasi.

Apakah Asa itu Masih Ada?

Di titik ini, dengan menimbang peran sentral nasi dalam tubuh bangsa Indonesia yang belum terlalu diperhatikan, maka upaya membajak chef asing, menyelipkan sayur berkualitas nomor wahid, hingga memboyong fast food asing ke dalam piring secara sporadis tidak akan pula membawa kita berkembang. Toh, buktinya, dari katalog pelatih yang sudah dipasang-copot semaunya, dari sederet program ambisius yang telah dikirimkan, dan dari 12 tahun pemanfaatkan jasa naturalisasi, seluruhnya masih mengerucutkan hasil serupa: Indonesia yang nirprestasi.

Untuk itu, jika ingin menjaga asa tetap meninggi pada koordinatnya, maka upaya yang tidak boleh setengah-setengah perlu diupayakan. Pada poros yang paling utama, hal ini berkenaan dengan sang penanak nasi, yang perlu melakukan tugas-tugasnya secara lebih presisi. Pun jauh sebelum menengok hasil pahit timnas yang kembali berulang dengan sembunyi tangan, pembenahan dalam diri mesti digerakkan lebih keras.

Karena itu pula, mesin penanak nasi, alias pengoperasian kompetisi domestik yang kita punya harus sepenuhnya ditata ulang. Terlebih usai kejadian fatal Tragedi Kanjuruhan yang telah melayangkan ratusan nyawa pecinta bola tanpa benar-benar terungkap tuntas hingga saat ini. Kemudian, kejelian sang penanak dalam memilah beras seantero negeri juga patut ditingkatkan, karena seperti yang dilihat orang di luar Indonesia, sumber daya manusia kita yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik.

Selanjutnya, memastikan "beras-beras" terbaik dari seluruh negeri terdistribusi dengan baik juga harus diprioritaskan. Caranya yang utama adalah melangsungkan kompetisi berjenjang secara profesional, tanpa melihatnya semata-mata dari unsur finansial yang menguntungkan para pemangku kuasa. Intinya, hal inilah prosesi vital yang tidak boleh kita singkatkan. Sebab jika kita tidak mau Garuda gagal terbang sampai akhir zaman, maka pembenahan kompetisi menjadi mutlak.

Apalagi, jika membandingkan dengan Vietnam yang kini bisa dikatakan mengambil alih klaim Indonesia sebagai "Macan Asia", negara yang minim sejarah bola di masa lampau itu sudah jauh melampaui Indonesia, salah satunya lewat sistem kompetisi domestik yang lebih tertata. Vietnam punya tiga level kompetisi dan dua turnamen domestik berjalan, hingga kompetisi reguler di level junior dan sepak bola wanita. Sementara itu, kita sendiri yang terlalu pede dengan hidangan alias tata sepak bola yang kita punya, praktis cuma punya hajat liga 1 yang kompetensinya bikin garuk-garuk kepala, tidak kompetitif karena tidak ada degradasi, sedangkan level kompetisi sekunder dan turnamen profesional tingkat nasional tertidur lelap.

Akhirnya, kecuali Indonesia sebagai kesatuan mau memperbaiki hidangan (red: sepak bola) kepada para penikmatnya yang loyal dengan sungguh-sungguh; maka asa itu lebih baik tidak ada-daripada terus menimbulkan korban di kalangan pelaku sepak bola domestik, entah sebab sengkarut pengurusan yang tidak kunjung profesional, mati kecewa karena malu sudah membela mati-matian di media sosial, atau mati dalam arti sesungguhnya karena dibunuh "oknum" berplat negara tanpa pernah mendapat keadilan.

(RIA/alm)